Umgangssprachlich ist der Ausdruck Schleiermauer nicht gebräuchlich; selbst dort, wo viel von Mauern und von Schleiern die Rede ist, fehlt er noch. Die Definition der Schleiermauer bedarf zunächst einiger Abgrenzungen gegenüber jenen Ausdrücken, die zwar klanglich mit ihm verbunden, aber inhaltlich weit entfernt sind.

Eine Schleiermauer ist keine Schleiereule. Sie ist nicht wie diese vom Feldmausbestand abhängig, und sie meidet auch ihre Feinde nicht.

Abb. 1: Hans Bellmer (2014), Kleine Anatomie des körperlichen Unbewussten oder die Anatomie des Bildes, Berlin: Brinkmann & Bose: 44.

Weder trägt sie ein Dunenkleid, noch scheut sie das Mittagslicht. Eine Schleiermauer ist auch kein Schleiermacher. Die Kunst der Auslegung liegt ihr fern. Sie stellt keine Schleier her. Und die Verschleierung von Verhältnissen gehört nicht zu ihrem Zweck. Eine Feuermauer ist die Schleiermauer ebenfalls nicht. Von dieser unterscheidet sie sich morphologisch vor allem durch ein meist verbliebenes Loch in Augenhöhe. Und außerdem ist sie anders als die Feuermauer nicht dafür gemacht, ein Feuer zu verhindern, sondern sie führt im Gegenteil zu einer Temperatursteigerung im Inneren wie außen.

Eine Schleiermauer ist eine Mauer, darin der Sonnenbrille oder der Europäischen Gemeinschaft vergleichbar . Sie eignet sich als Grundbegriff einer philosophischen Physik – mit ästhetischen, ethischen und politischen Implikationen, die im Folgenden angedeutet werden sollen.

Die Schleiermauer macht etwas sichtbar, was gleichermaßen bekannt wie unbekannt ist, nämlich einen verborgenen Körper (vgl. Abb. 1). Sie selbst hält ihn verborgen. Sie schützt ihn vor dem Blick und den Blick vor ihm. Daher ist sie, wenn wir ihre Funktion ins Extremistische ausdehnen, auch als ein Instrument einer sogenannten „Einbildungs-Operation“ anzusehen. Sie ermöglicht die Einbildung, dass es den verhüllten Körper gar nicht gäbe. Dazu fungiert sie als Wahrnehmungsschutz, als „Reizschutz“ , als Schutz vor „Wirkungen, die uns […] überfallen“. Vor Wirkungen eines Körpers.

Als eine Mauer, die einen gesamten Körper verhüllt, ist die Schleiermauer nicht nur ein Bau, sondern beinahe ein ganzes Gebäude. Beinahe, denn es fehlt ihr der bein-nahe Abschluss nach unten. Als Beinahe-Gebäude ist sie geeignet, die Unterscheidung zwischen einem Aufenthaltsbau und einem Verkehrsbau zu unterlaufen. Denn die Schleiermauer kann beides: Sie gestattet den Aufenthalt von Menschen, und sie dient, auch wenn sie selbst keine, einer Straße, einer Brücke oder sonst einem Weg vergleichbare feste Unterlage für den Verkehr bildet, doch dem Transport: Der nahezu unsichtbare Körper im Inneren der Schleiermauer kann unter Bewahrung seiner Unsichtbarkeit von einem Ort zum anderen gelangen, verkehren. Als bewegliche Behausung – hierin einer Mütze oder einem Stück Eierschale vergleichbar – geleitet die Schleiermauer den verhüllten Körper zu seinen jeweiligen Zielen.

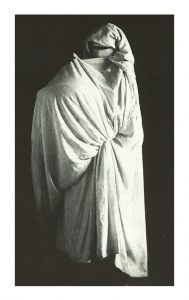

Doch die Mauer als Schleier verhüllt nicht nur einen Körper. Sie allein ist schon ein Körper. Eine Schleiermauer verbirgt einen Körper hinter einem Körper. Sie selbst bildet eine Körper-Grenze zwischen Innen und Außen. Nach außen zu gestaltet sich der Schleiermauerkörper abweisend, leblos, reizabweisend, während innen eine durchaus hohe Empfindlichkeit bestehen kann. Diese wird nur an jener Stelle erkennbar, an welcher sich – was nicht in jedem Fall, aber dennoch überhäufig geschieht – ein Loch der Mauer darstellt: der Sichtschlitz (vgl. Abb.2). Durch ihn können die Augen Stichproben nehmen von den überwältigenden äußeren Reizmengen, vor denen die Schleiermauer den Körper im Inneren wie eine zweite Haut bewahrt.

Die Schleiermauer ist ein Statement gegen die Nacktheit als Kleidung (Seitter 1997d). Indem sie Schleier ist, reiht sich die Schleiermauer in den Reigen derjenigen Utensilien, die ein Ineinsfallen von Geschlechtern hintanzuhalten erfunden worden sind. Denn der Schleier verschleiert gleichermaßen Selbiges wie Anderes und sämtliche Abstufungen zwischen beiden. Die Schleiermauer ist eine Statthalterin der Differenzen. Die Verschleierung der Unterschiede hält den Raum für Unterschiede offen, wie sie der Psychiater Clérambault übrigens zwischen männlicher und weiblicher fetischistischer Stoffleidenschaft gefunden hat: Männer suchen…

Der vollständige Text und die Quellenangaben sind zu lesen in: Gurschler, Ivo / Sophia Panteliadou, Christopher Schlembach (Hg.): Sehen und Sagen. Für Walter Seitter. Wien: Sonderzahl 2016.

Abb. 2: Gaëtan Gatian de Clérambault (1997), Fotografische Gewandstudien, in: Tumult. Zeitschrift für Verkehrswissenschaft. Bd. 12/1988. Gaëtan Gatian de Clérambault (1872-1934). Ein Augenschicksal, München: Boer: 33.