Verrückt zu sein, kann vieles bedeuten. Auch mit dem Ausdruck „psychotisch“ wird in einer Zeit, da psychopathologische Begriffe im alltäglichen Sprachgebrauch vorkommen, Unterschiedliches angesprochen. Die psychiatrische Psychopathologie hat im Laufe der Psychiatriegeschichte eine Reihe von symptomatischen, ätiologischen und am zeitlichen Verlauf orientierte Differenzierungen eingeführt, um verschiedene psychotische Zustände bzw. Störungen voneinander abzugrenzen: Ein drogeninduzierter oder durch eigene Stoffwechselprodukte herbeigeführter psychotischer Zustand wird als etwas Anderes angesehen als ein psychotisches Erleben im Rahmen eines Verstimmungszustandes wie der Depression oder als die psychotischen Symptome im Rahmen des Vollbildes einer Schizophrenie.

Psychoanalytische Zugänge orientieren sich im Unterschied zur psychiatrischen Nosologie weniger an einer aktuellen Konstellation von Symptomen, sondern favorisieren eine strukturelle Betrachtung, in welcher die Frage nach dem Verhältnis des Subjekts zum Anderen / zum Objekt leitend ist. Das bedeutet zum Einen, dass der Verlauf nicht nur als eine Geschichte von einzelnen Symptomkonstellationen gesehen wird, sondern auf ein Zusammenspiel von Elementen in einer Struktur (z.B. nach Kernberg Abwehrmechanismen, Ichintegration, strukturalpsychoanalytisch Kastration, Name-des-Vaters, Objekt a) zurückgeführt wird. Mit „Struktur“ ist dabei ein System von Transformationen angesprochen, das als System (im Gegensatz zu den Eigenschaften der einzelnen Elemente) eigene Gesetze hat und das im Gefolge seiner Transformationen entweder erhalten bleibt oder reicher wird, ohne dass die Transformationen über seine Grenzen hinaus wirksam werden oder äußere Elemente hinzuziehen (vgl. Piaget 1973). Außerdem verbindet sich mit einer strukturellen Betrachtung die Berücksichtigung des dynamischen Hintergrunds der singulären Subjekt- und Symptomgenese.

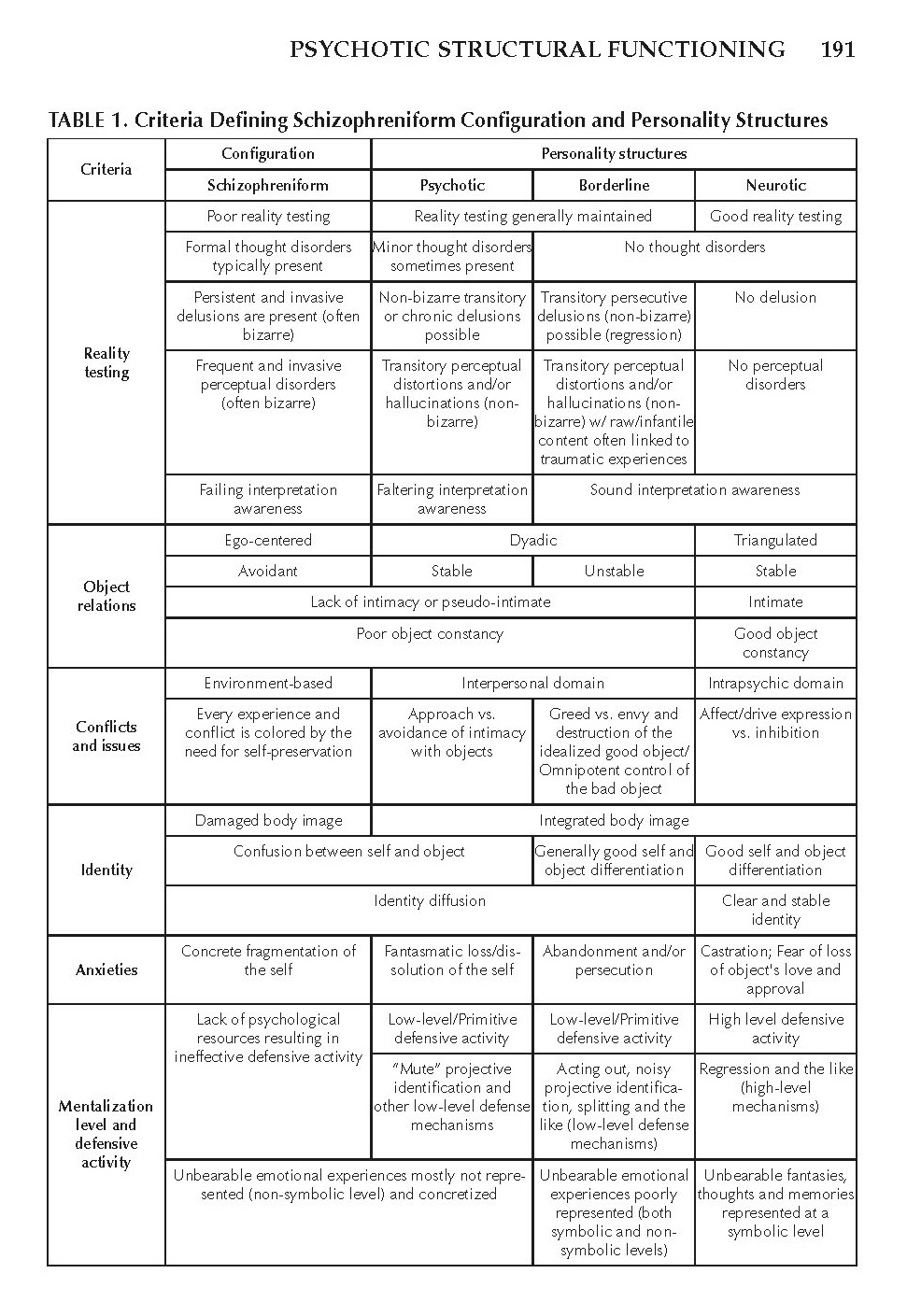

Julie Dauphin schlägt im Ausgang von der Schwierigkeit, mit Kernbergs, an der Borderline-Persönlichkeitsorganisation orientiertem diagnostischen Instrumentarium einen klaren Begriff der psychotischen Struktur zu entfalten, vor, die psychotische Struktur von der Schizophrenie zu trennen. Während die von ihr beschriebene psychotische Struktur auf frühe Beziehungserfahrungen und eine dadurch bestimmte affektive Entwicklung zurück zu führen ist, verknüpft sie in ihrem Text die Schizophrenie mit neurobiologischen Effekten (Dauphin 2017).

Das, was als Schizophrenie klassifiziert wird, begreift Dauphin als eine körperliche Zutat zu einer psychischen Struktur. Eine Entwicklung schizophreniformer Konfigurationen können Dauphin zufolge auf jede psychische Struktur treffen und je nach Persönlichkeitsstruktur unterschiedliche Konsequenzen haben. Abgesehen von Ungereimtheiten im Detail – weshalb ist etwa eine ich-zentrierte Objektbeziehung ein vor allem neurologisches Problem, eine dyadische oder eine triangulierte hingegen eine Frage der psychischen Persönlichkeitsorganisation – hat eine solche Klassifizierung vor allem eine Schwierigkeit: Der Körper (hier „die schizophreniforme Konfiguration“) wird der Psyche (hier „die Persönlichkeitsstrukturen“) gegenüber gestellt, darin erinnernd an einen (von Descartes so niemals behaupteten) Cartesianismus, in welchem Körper und Seele klar getrennt gedacht werden.

Literatur:

Dauphin, Julie (2017): Differentiation Between Schizophreniform Configurations and Psychotic Personality Structures, in: Psychodynamic Psychiatry 2017/45(2), S. 187–216.

Piaget, Jean (1973). Memory and Intelligence. New York: Basic Books.